安全责任险

近年来,建筑行业安全事故频发,从江西丰城电厂坍塌事故到佛山地铁透水事件,每一起事故都伴随着巨额赔偿和法律责任。

如何通过保险工具实现风险转移、保障员工和第三方权益,已成为建筑施工企业的生存必修课。安全生产责任保险(以下简称“安责险”)作为国家强制推行的“高危行业专属险种”,不仅是法律红线,更是企业稳健经营的战略选择。本文将从政策法规、核心功能、投保配置、实操指南及风险规避五大维度,深度解析安责险的全景应用逻辑,助力企业筑牢安全防线。

安责险是什么?

法律框架、保障范围与核心特征

1.政策法规:强制投保的“法律铁拳”

根据2021年修订的《中华人民共和国安全生产法》第五十一条,建筑施工企业作为八大高危行业之一,必须投保安责险,违者将面临5万至20万元罚款,并可能被责令停业整顿。政策体系以“一法律、两文件、一标准”为骨架:

法律层:《安全生产法》明确高危行业强制投保义务;

中央文件:

《安全生产责任保险实施办法》(安监总办〔2017〕140号)细化投保范围、赔偿标准;

《关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)提出“取消风险抵押金,推广安责险”;

地方落地:如广东省《广州市房屋建筑工程安全生产责任保险实施细则(试行)》,强化执法检查力度。

政策趋势:2024年应急管理部发布《安责险实施办法(修订征求意见稿)》,拟将事故预防服务费用占比从20%提升至30%,进一步强化保险的事前防控功能。

2.保障范围:覆盖“人、物、责任”的三维防护网

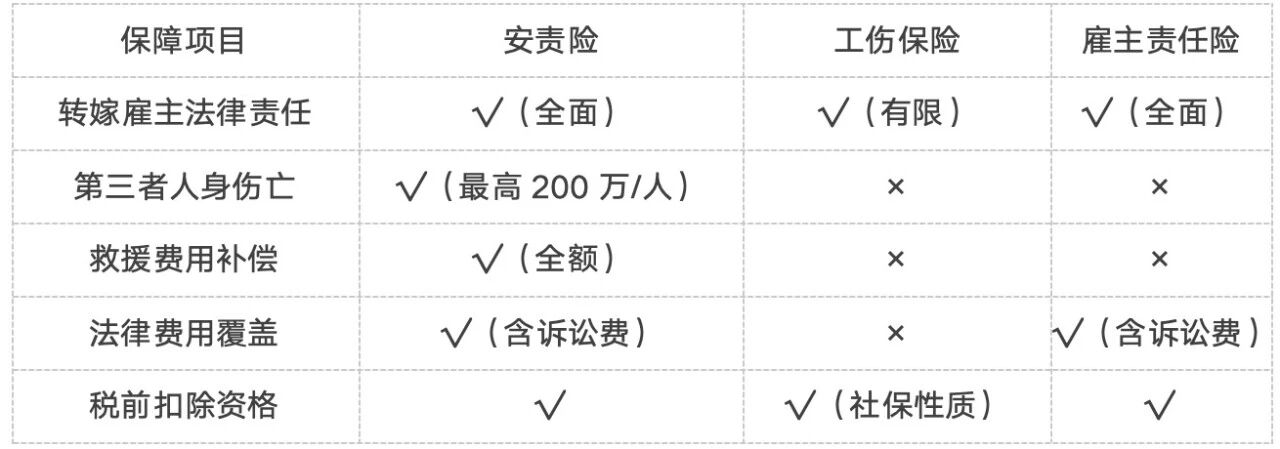

安责险的保障范围远超传统工伤保险,其核心包括(见下图):

从业人员责任:因生产安全事故导致的员工伤亡、医疗费用(含职业病);

第三者责任:施工区域内第三方人身伤亡、财产损失及紧急救援费用;

综合费用:事故鉴定、法律诉讼、善后处理等必要支出。

图1:安责险与工伤保险、雇主责任险对比

3.核心特征:公益性与商业性的平衡

强制性:高危行业企业必须投保,违者重罚;

普惠性:保费由企业承担,不得转嫁给从业人员;

服务性:保险公司需提供事故预防服务(如隐患排查、安全培训);

高杠杆:以某方案为例,年缴保费约3万元,可获得单次事故4300万元赔付额度。

安责险有什么用?

法律、经济与管理的三重价值

1.法律合规:规避罚款与经营资质风险

典型案例:2022年某建筑公司因未投保安责险被罚15万元,并暂停招投标资格6个月,直接损失超千万元;

政策联动:多地住建部门将安责险投保证明作为施工许可证核发的前置条件。

2.经济风险转移:从“自担全责”到“保险兜底”

双重赔付机制:工亡员工家属可同时获得工伤保险(约103.6万元)和安责险(若投保100万元/人)赔偿,总额近203万元,远超企业自行承担能力;

高额保障方案(以某保险公司方案为例):

- 从业人员死亡伤残:100万元/人;

- 第三者财产损失:50万元/次;

- 累计责任限额:5000万元,覆盖特大事故风险。

3.事故预防:从“事后补救”到“事前防控”

服务内容:保险公司委托第三方机构提供风险评估(年2次)、隐患排查(覆盖高空作业、用电安全等)、应急演练等服务;

实效案例:某隧道工程通过保险公司引入的BIM技术,提前发现支护结构隐患,避免塌方事故,节省潜在损失超2000万元。

4.财税优化:降低企业综合成本

税前扣除:根据国家税务总局2018年第52号公告,安责险保费可全额抵扣企业所得税(税率25%),实际成本降低25%;

增值税抵扣:若企业为一般纳税人,还可抵扣6%的进项税。

安责险怎么用?

投保全流程与配置策略

1.投保流程:五步实现风险覆盖

(1)需求评估:根据项目规模(合同造价)、施工内容(超50米费率上浮20%)、工期(长期项目需考虑自动延期条款)确定风险等级;

(2)方案选择:匹配保险公司提供的保障方案;

(3)材料提交:营业执照、施工合同、开工令、设计图纸(需标注施工高度);

(4)保费计算(大概估算):

- 从业人员责任保费=合同造价×0.8‰;

- 第三者责任保费=责任限额×1.2‰;

(5)保单生效:工程动工或材料进场即触发保险责任。

2.配置策略:因企施策的三大原则

- 风险匹配原则:

- 地下工程、高空作业项目优先保障额度高的;

- 室内装修等低风险项目可选择保障额度适中的;

- 成本优化原则:一级资质企业可享受费率优惠(约8%);

- 服务优先原则:选择提供AI智能巡检或专家驻场服务的保险公司。

3.保险期限管理:动态匹配工程周期

- 基础规则:保险期从开工至竣工验收,最长不超过3年;

-延期机制:工程超期可自动延长180天(免费),超期需协商加费(不超过原保费20%);

-风险预警:工期延误超半年需重新评估风险,避免保障缺口。

如何配置安责险?

企业规模与项目类型的适配方案

1.中小型企业:低成本基础保障

- 适用方案:保额适中的方案;

- 案例:某装修公司承接2000万元酒店改造项目,投保方案每人保障限额50万元,年缴保费1.6万元,覆盖施工期间10名工人的意外风险。

2.大型总包企业:全面风险覆盖

- 适用方案:高保额(全面型)+附加条款(工程设备损失险);

- 案例:某央企承接超高层地标建筑,投保方案每人保障限额100万元并附加200万元设备险,成功应对塔吊事故导致的第三方车辆损毁索赔。

3.特殊工程:定制化解决方案

- 隧道/桥梁工程:增加“地质灾害特别条款”;

- 拆除工程:提升第三者责任限额至200万元/人。

注意事项:避开六大常见“理赔雷区”

1.事故证明缺失:灵活应对策略

- 争议焦点:保险公司常以“无安监部门事故认定书”拒赔;

- 破解之道:

- 替代材料:工伤认定书、医院诊断证明、现场监控录像;

- 司法支持:参考既往的最高院法院案例,法院认定“工伤认定书可替代安监证明”。

2.免责条款陷阱:明确“违法”边界

- 典型条款:“违法生产经营导致的损失不予赔偿”;

- 司法实践:保险公司需明确“违法”具体指向(如无资质施工、违反强标),否则条款无效(参考青海柴达木农垦案)。

3.从业人员范围争议:覆盖全体劳动者

- 定义扩展:包括正式员工、劳务派遣人员、临时工及分包方人员;

- 风险案例:某企业因未将分包工人纳入投保范围,导致200万元索赔被拒。

4.退保限制:严苛条件与高成本

- 退保规则:仅在企业关闭或完全停业时可退保,且需支付5%手续费;

- 建议:投保前通过BIM模拟精确评估工期,避免中途退保损失。

5.救援费用申报:完整证据链构建

- 关键材料:救援物资采购发票、政府部门出具的紧急处置证明;

- 常见误区:未保留第三方救援机构服务协议,导致费用不被认可。

6.法律费用争议:提前约定诉讼管辖

- 条款设计:在保单中明确“诉讼费按实际发生赔付”,避免保险公司以“未预先同意”拒赔。

结语:安责险不是成本,而是战略性投资

对建筑企业而言,安责险绝非简单的“合规成本”,而是风险管控的战略性工具。通过保险机制,企业不仅能将动辄千万元的事故赔偿转嫁给保险公司,更能借助专业服务提升安全管理水平,实现从“被动善后”到“主动预防”的质变。在政策高压、事故成本攀升的当下,科学配置安责险,是企业可持续发展不可或缺的“安全护盾”。

点赞(259841)

点赞(259841)

收藏(123556)

收藏(123556)

客服1号

客服1号